Stereotypen überwinden: Was helfen würde, die Diversität zu erhöhen

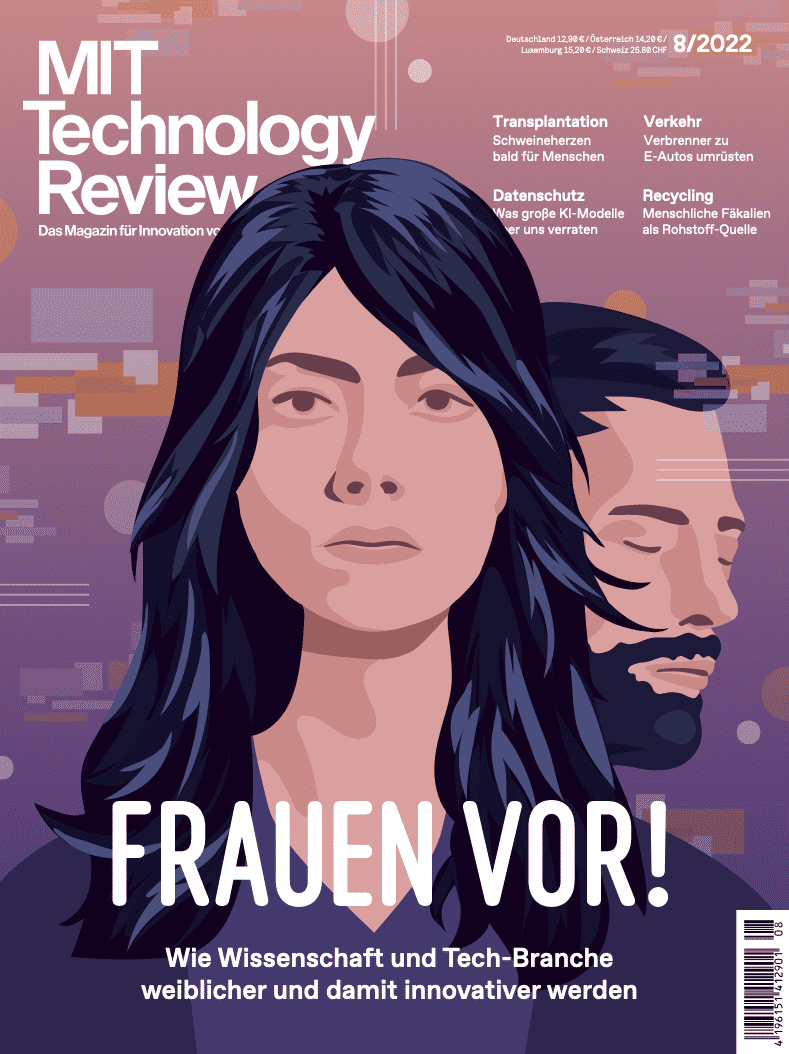

Zum Weltfrauentag ein Blick auf die Wissenschaft und Techbranche. Seit Jahren wird vor der massiven Ungleichheit gewarnt. Aber: Es tut sich fast nichts.

Lippenbekenntnisse sind nichts, womit sie sich zufriedengibt, das macht Sheila Beladinejad bei ihrem Vortrag auf der Stuttgarter Messe klar. "5 Key Factors That Can Attract Investors to an AI company" lautet der Titel ihres Vortrags. Im Publikum sitzen junge Gründerinnen und Gründer sowie Forschende aus der Informatik, die überlegen, ein Start-up zu gründen. Sie hängen an den Lippen der Frau, die seit mehr als 20 Jahren in der Techbranche aktiv ist und Investoren berät. Von ihrem Urteil hängt oft das Schicksal eines Start-ups ab. Neben einem tragfähigen Businessplan und der Wahl der richtigen KI-Methoden hat Beladinejad auch "Mangel an Diversität als hohes Risiko" auf ihren Folien. "Überseht das nicht", sagt sie und schaut streng ins Publikum.

Ein Team, das fast ausschließlich aus weißen Männern besteht, sei ein Risikofaktor, warnt sie. Beladinejad ist keine Frauenrechtlerin. Sie würde sich am liebsten weiterhin hauptsächlich mit Künstlicher Intelligenz und Robotik beschäftigen, denn das sind die Themen, die sie eigentlich bewegen. Sie hat unter anderem in der Telekommunikationsbranche gearbeitet, und wer genauer nachfragt, dem fliegen jede Menge Fachbegriffe um die Ohren.

Leerstelle entsteht bereits in der Ausbildung

Mit ihrer Expertise im Bereich KI hat die Kanadierin schließlich ein Unternehmen gegründet: Sie analysiert Start-ups für potenzielle Investoren und prüft sie auf Herz und Nieren. Trägt das Konzept? Wie genau wird KI eingesetzt? Sitzen die Leute auf den richtigen Stellen?

Und die richtigen Leute auf diesen richtigen Stellen sind viel zu selten Frauen. Diese Leerstelle entsteht bereits in der Ausbildung. Nach den Erhebungen des Berichts "She figures 2021 – Gender in Research and Innovation" der Europäischen Kommission promovieren vor allem in bestimmten Fächern deutlich weniger Frauen als Männer: In den Naturwissenschaften sind es beispielsweise nur 38,4 Prozent, in Mathematik und Statistik 32,5 Prozent, in der Informations- und Kommunikationstechnik 20,8 Prozent und im Ingenieurwesen und bei den Ingenieursberufen 27 Prozent. "Zwischen 2015 und 2018 gab es nur geringe Fortschritte bei der Erhöhung des Frauenanteils unter den Promovierten in diesen engen MINT-Bereichen", schreibt die Kommission.

Frauen seltener als Wissenschaftlerinnen beschäftigt

Generell sei zwar der Anteil der Hochschulabsolventen in der EU zwischen den Geschlechtern ausgeglichen, so die Studie, dennoch seien Frauen seltener als Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen beschäftigt als Männer. Und auch Unternehmerinnen gebe es deutlich weniger als männliche Gründer: In den Bereichen Wissenschaft und Technik sowie Informations- und Kommunikationstechnik sei weniger als ein Viertel der Selbstständigen weiblich. "Angesichts der strategischen Bedeutung der Technologieindustrie für die EU-Wirtschaft zeigen diese Daten, dass größere Anstrengungen erforderlich sind, um die Beteiligung von Frauen in diesem Bereich zu erhöhen."

Mehr Sichtbarkeit ist eines der Dinge, die aus Beladinejads Überzeugung jetzt nötig sind. Wenn sie nicht gerade Mitstreiterinnen ermutigt, spricht sie auf Konferenzen – und wer versucht, Frauenthemen auf einer Nebenbühne oder im kleinen Saal abzuhandeln, von dem fordert sie lautstark die Hauptbühne. Kürzlich sei sie auf einer Konferenz des Digitalverbands Bitkom zu KI gewesen, berichtet sie. Politiker und Behördenvertreter hielten tolle Vorträge darüber, wieso Diversity wichtig sei für transparente und vertrauenswürdige KI. Doch als sie die Männer in Anzügen hinterher ansprach und sie aufforderte, Frauen konkret zu unterstützen, sagte einer, sie sei falsch bei ihm, denn er sei vom Wirtschaftsministerium, berichtet sie: "Er sagte: Gehen Sie zum Ministerium für Frauen, Kinder und Senioren, wir kümmern uns um Innovationen." Von einer anderen deutschen Behörde bekam sie gesagt, dass die deutschen Frauen alle Möglichkeiten hätten, sie könnten Robotikerinnen werden, "aber sie wollen einfach nicht" – und man wolle sie auch nicht zwingen.

Diverse Forschung

Wissenschaftliche Erkenntnisse legen allerdings nahe, dass die Ursache für mangelnde Diversität mitnichten genetisch bedingtes Desinteresse von Frauen und anderen Gruppen an Mathematik und Informatik ist. Es sind gesellschaftliche Umstände – angefangen bei familienunfreundlichen Arbeitszeiten über fehlende Kinderbetreuung bis hin zu gesellschaftlichen Stereotypen, die Frauen andere Interessen zuschreiben. Sinah Gürtler erforscht an der FU Berlin, wieso so wenige Frauen Informatik studieren und von diesen wenigen auch noch viele ihre akademische Karriere abbrechen. Lediglich 18 Prozent der Informatikstudierenden sind weiblich, sagt Gürtler, "der Studiengang ist sehr stereotypbehaftet". Diese Stereotype würden bereits in der Schule gefestigt, denn auch Lehrkräfte sitzen der teils unbewussten Überzeugung auf, dass Mädchen in entsprechenden Fächern weniger begabt seien. "Lehrkräfte fördern Jungen in der Informatik mehr als Mädchen, dazu gibt es viele Studien." Dadurch sei das Interesse von Mädchen geringer, was wiederum in einen Teufelskreis führe: "Wenn Schülerinnen sich nicht zugehörig fühlen, dann wählen sie das Fach nicht, sie sagen dann: Wenn das nur Jungs machen, dann mache ich das nicht."

(Bild: Sinah Gürtler)

Der Teufelskreis schließt sich, wenn diese Jungen dann ihr Interesse in der Informatik festigen, Informatik studieren und später selbst Lehrer werden – denn auch sie tragen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vorstellung in sich, dass sich Frauen eigentlich nicht für das Fach interessieren oder dafür keine Begabung haben. "In der Informatikdidaktik wird es nicht als Problem gesehen, dass es so wenige Frauen sind", erklärt Gürtler. Oft werde sie gefragt, wieso denn jetzt auf einmal Frauen Informatik studieren sollten, wo es sie doch nicht interessiert.

Stimmung im Informatikstudium

Im Studium trägt dann wiederum diese Haltung dazu bei, dass die wenigen Frauen, die sich bis dahin nicht haben abschrecken lassen, eine Atmosphäre vorfinden, die sie nicht gerade ermutigt. "Invisible disencouragement" nennt Mareike Lisker das, was ihr im Informatikstudium entgegenschlug. Lisker sagt, dass sie sich in der Schule durchaus habe abschrecken lassen: "Ich habe mich in Mathe und Informatikkursen nie wohlgefühlt, das Sozialverhalten war anders." Deshalb hat sie zunächst Philosophie und Linguistik studiert. An der Uni habe sie schließlich Informatikstudierende kennengelernt, "die ich sympathisch und cool fand", und im Philosophiestudium erkannt, "dass Logik total Spaß macht". So sattelte sie nach dem Bachelor in den anderen beiden Fächern noch ein Informatikstudium drauf.

"Wir dürfen jedoch nicht nur die Eintrittsbarrieren untersuchen, wir müssen auch die Barrieren untersuchen, die Frauen davon abhalten, dabei zu bleiben." Dazu gehörten in Liskers Fall beispielsweise junge raumgreifende Männer, denen die Lehrenden keine Grenzen gesetzt haben. "Sie hatten eine gemeinsame Vorstellung davon, wie man sich verhält, wie man miteinander kommuniziert, was gesellschaftlich anerkannt ist und was nicht. Sie hatten ihren eigenen Verhaltenskodex", schreiben Lisker und ihre Mitstreiterin Verena Irrgang in ihrem Blog mit dem Titel "Why we need fewer men in computer science".

Immer wieder machten die beiden Frauen ihr Umfeld an der Uni außerdem auf eindeutig sexistisches oder ausgrenzendes Verhalten aufmerksam – aber Veränderung im Umfeld geschieht auf diese Weise nur sehr langsam. "Diese Art Veränderung herbeiführen zu wollen, skaliert nicht", wie Lisker feststellt. Zudem geht sie auf Kosten der betroffenen Frauen, die ihre Zeit und Energie eigentlich in anderes, nämlich Inhalte, investieren wollen. "Stattdessen wollen wir die Arbeit zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter auch auf die Schultern der Männer verlagern, da auch sie für die Veränderung des ungleichen Status quo verantwortlich sind", so die Autorinnen. Und nachdem alle Aufforderungen, mehr Frauen in die Informatik zu bringen, kaum etwas verändert hätten, sei es nun an der Zeit, etwas Neues zu probieren: weniger Männer statt mehr Frauen.

"Männer im Hier und Jetzt verantwortlich machen"

Sollten Männer also der Informatik den Rücken kehren, solange im Fach so ein starker Geschlechterunterschied besteht? "Wir müssen Männer im Hier und Jetzt verantwortlich machen", sagt Lisker. Das klingt zunächst schräg, aber sie sind nicht die einzigen, die diese Stellschraube für mehr Diversität gefunden haben. Sheila Beladinejad hat kürzlich auf einem Panel zur Eröffnung eines Hackathons einen männlichen Redner gehört, der sagte: "Männer sollten Paneleinladungen ablehnen, wenn das Panel nicht divers besetzt ist." Solche Forderungen nehmen die Männer in die Pflicht.

Lisker selbst hat der Informatik vorerst wieder den Rücken gekehrt und schreibt gerade ihre Masterarbeit in Philosophie. Parallel arbeitet sie jedoch als Werkstudentin in einem Unternehmen an Chatbots und erwägt, wieder in die Informatik zurückzukehren: Auf einer Konferenz der Gesellschaft für Informatik hat sie kürzlich Frauen kennengelernt, die sich wie sie mit der Frage beschäftigen, wieso so viele Frauen im Laufe ihrer Karriere verschwinden. Es gebe dort sogar einen ganzen Fachbereich "Frauen und Informatik", berichtet sie begeistert. Das habe sie ermutigt. "Informatik formt so sehr, wie wir die Welt wahrnehmen", sagt sie, "das können wir nicht den Männern überlassen".

Vor allem mit der Erinnerung an den auffällig anderen Umgang der Lehrenden mit dem begabten, raumgreifenden und dabei rüpelhaften Kommilitonen. "Wir fragten uns damals auch, wie man uns wohl behandeln würde, wenn wir uns so verhalten würden wie dieser Crack."

Die Sache mit dem Halbwissen

Bei Frauen ist das Umfeld meist wenig zimperlich, wenn sie sich nicht so verhalten, wie es das Klischee verlangt, hat Anna Maria Hartkopf während ihres Studiums erfahren. Sie habe "allein unter Männern studiert", berichtet die promovierte Mathematikerin an der FU Berlin. Das sei nicht einfach gewesen, denn während ihre männlichen Kommilitonen angesichts der vielen Übungsblätter im Studium immer Dinge sagten wie "Das ist ja einfach, das verstehe ich alles", habe sie selbst ihr gesamtes Studium lang sich gezweifelt – obwohl sie in den Klausuren stets gut abschnitt. Bis ihr ein Muster auffiel: "Meine männlichen Kommilitonen denken, dass ihr Halbwissen Wissen ist, während ich denke, dass mein Halbwissen Unwissen ist – am Ende wissen wir aber das Gleiche."

(Bild: Janine Kühn)

Auch auf der Ebene der Lehrenden liegen Steine im Weg. Etwa ein Professor, der sie als "zänkisches Weib" bezeichnete, nachdem sie ihn bei einem mathematischen Fehler korrigiert hatte. Oder ihr Abschlussprüfer, der ihr in der mündlichen Prüfung mit dem Argument eine Viertelnote Abzug gab: "Sie haben ja alles gewusst, aber Ihre Art …" "Heute würde ich eine Riesenwelle machen, aber damals bin ich aus der Prüfung rausgegangen und dachte: Mit mir stimmt was nicht", berichtet Hartkopf. Und auch wenn sie solche Themen heute lautstark thematisiert, spürt sie immer noch die unsichtbaren Grenzen.

"Solche Fälle haben System", sagt Anina Mischau, Leiterin der Arbeitsgruppe Genderstudies am Fachbereich Mathematik der FU Berlin. Anders als in der Informatik würden Frauen in der Mathematik zwar nahezu paritätisch mit Männern das Studium aufnehmen, berichtet Mischau. Aber mit jeder Ausbildungsstufe verschwinden die Frauen, sodass der Frauenanteil bei den Promotionen nur noch bei rund 25 Prozent liegt – und bei den Professuren noch viel niedriger. Anders übrigens in der Physik: Dort gibt es weniger Studienanfängerinnen, aber dafür verschwinden auch weniger auf den Sprossen der akademischen Karriereleiter. "Weil sie aufgrund ihrer geringen Anzahl keine Gefahr darstellen", sagt Mischau: Sie bekommen deshalb möglicherweise weniger Steine in den Weg gelegt, beobachtet die Forscherin, "denn sie nehmen den Männern kaum Stellen weg".

"Frauen kommen gar nicht erst rein ins System"

"Um zu verstehen, weshalb so viele Frauen die Mathematik verlassen und wieso so wenige in Führungspositionen sind, müssen wir uns die Fachkulturen anschauen", sagt Mischau. Angefangen vom akademischen Mythos des 24-Stunden-Wissenschaftlers bis zum männlich dominierten Gatekeeping gebe es vieles, was Frauen an diesen Strukturen und Vorstellungen scheitern lässt. "Wie rekrutiert man Nachwuchs?", sei eine ihrer Forschungsfragen, erklärt Mischau, "was tauchen für Stereotype auf, wem traut man etwas zu?"

In der Mathematik beobachtet sie, dass Männer anderen Männern Posten zuschieben – und zwar nicht unbedingt bewusst, sondern möglicherweise auch auf der Ebene unbewusster Vorurteile wie "Frauen sind nicht gut genug" oder "Frauen sind nicht ehrgeizig, die wollen ja Kinder". Generell suchen sich Männer eher ihresgleichen, wenn sich eine Position ergebe, so Mischau: "Frauen kommen gar nicht erst rein ins System. Man nimmt Leute, die man schon kennt, auf die man sich verlassen kann, gerade bei erfolgsorientierten Projektstellen. Aber ‚die man schon kennt‘ sind zu 80 Prozent Männer." Dazu kämen unbewusste vergeschlechtlichte Zuschreibungen, die oft auf einzelnen Erfahrungen beruhen, sagt Mischau: "So wie ‚Ich hatte mal eine Doktorandin, die wurde nicht fertig‘ – diese Stereotypen sind verdammte Alltagstheorien."

Besonders optimistisch, dass sich etwas ändert, ist Mischau nicht. "Das wird meist nicht als strukturelles Problem wahrgenommen", sagt sie. Häufig argumentierten Mathematiker und auch Mathematikerinnen damit, dass Mathematik schließlich eine objektive Wissenschaft sei, weshalb soziale Aspekte keine Relevanz hätten, klagt sie. Doch ohne die Einsicht, dass die Menschen, die die Mathematik betreiben, eben nicht objektiv sind, kann sich nichts ändern: "Wenn Auswahlkommissionen und die Lehrenden keine Schulung zum Thema Gender-Bias erhalten haben, hat man keine Chance, diesen Bias zu durchbrechen."

Die Forschungen von Sinah Gürtler an der FU Berlin haben inzwischen dazu beigetragen, dass es nun erstmals ein Seminar zu Gender und Diversity in der Informatik gibt, das sich Studierende der Informatik regulär anrechnen lassen können. "Es wird jetzt tatsächlich in die Prüfungsordnung integriert", sagt Gürtler. Das ist ein großer Erfolg, auch wenn sie es noch besser fände, wenn entsprechende Inhalte wirklich in allen wichtigen Seminaren vorkommen würden.

Diversitäts-Fallen

Diversity bedeutet allerdings mehr, als den Frauenanteil in Disziplinen zu erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Denn ein ausgeglichener Frauenanteil ist nur ein Faktor von vielen auf dem Weg zu Vielfalt in Wissenschaft und Technik. Mareike Lisker beispielsweise weist darauf hin, dass die Nerd-Kultur in der Informatik zwar Frauen abschreckt, aber möglicherweise die Diversität an anderer Stelle erhöht: So gibt es Hinweise darauf, dass die Techbranche besonders inklusiv für Transgender-Personen ist.

Generell sei es wichtig, bei allen Maßnahmen in Richtung Diversity den eigenen Blick auf das Thema zu hinterfragen, sagt Laura Schelenz, die sich an der Uni Tübingen mit ethischen und feministischen Perspektiven auf die Technikentwicklung beschäftigt. Gerade der neue Trend diversitätssensibler Technik – also technische Lösungen, in denen bewusst der Diskriminierung von Frauen und Minderheiten entgegengesteuert wird – sei oft nicht fertig durchdacht: "Manche Diversitätskonzepte schreiben Diskriminierung fort." Ihrer Beobachtung nach wird bei solchen Konzepten zum Beispiel häufig die soziale Ungleichheit übersehen – die aber einen großen Unterschied macht.

Als sie kürzlich in einem Forschungsprojekt mit afghanischen Frauen in Deutschland die Barrieren in der Digitalisierung für die Gruppe untersuchen wollte, sollten sich die Teilnehmerinnen einen Account anlegen, um einen Chatbot zu testen. Dabei habe sich herausgestellt, dass viele von ihnen keinen E-Mail-Account haben. Damit hatte niemand gerechnet, nicht einmal die Diversitäts-Forscherinnen. Das zeigt, wie sehr unsere eigene Realität unseren Blick auf Diversität einschränkt, betont Schelenz – mit problematischen Folgen: "Ungleichheiten werden versteckt, wenn wir sagen: Diese Technologie ist diversitätssensibel."

Ein anderes strukturelles Problem: das Wissenschaftzeitvertragsgesetz

Innerhalb der Wissenschaft hat der soziale Aspekt der Diversität noch eine ganz andere Dimension, sagt Amrei Bahr, Juniorprofessorin für Technikphilosophie an der Universität Stuttgart: "Nur bestimmte Leute haben eine Chance im System." Sie meint damit: die, die es sich finanziell leisten können. Und an dieser Stelle greift ein strukturelles Problem: Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erlaubt zeitliche Befristungen bei Jobs in der Wissenschaft über viele Jahre. Vor diesem Befristungsmarathon, der die Forschenden finanziell über Jahre in Unsicherheit hält, sind klassische Arbeitnehmerinnen geschützt. Wer keine guten Startvorteile hat, eine wohlhabende Familie oder in einer finanziell gesicherten Partnerschaft lebt, könne sich die Unsicherheit einer wissenschaftlichen Anstellung schlicht nicht leisten.

(Bild: Susanne Kurz)

Bahr hat zusammen mit Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon im Juni 2021 die Twitter-Aktion #IchBinHanna initiiert. Als Reaktion auf ein Video des Bundesforschungsministeriums, in dem dieses die Befristungen mit Generationengerechtigkeit rechtfertigte. Eine Idee des Ministeriums: Feste Anstellungen machen die Forschenden träge – nur wer sich ständig in einem neuen Umfeld beweisen muss, bringt Innovationen voran.

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft zeigt sich jedoch eher das gegenteilige Phänomen: Statt engagiert zu forschen und Netzwerke aufzubauen, sind die befristeten Nachwuchsforschenden ständig auf dem Sprung. Und da Frauen in der Forschung ohnehin früh an die Gläserne Decke stoßen, holen sie sich bei den vielen neuen Bewerbungsprozessen, die sie durch die Befristungen durchlaufen müssen, ständig neue Beulen.

Und auch die viel beschworene Generationengerechtigkeit bleibt auf der Strecke: "Befristung sorgt für wenig Diversität und ist insofern ungerecht", sagt Bahr, die in den vergangenen fünf Jahren acht Arbeitsverträge und teilweise sogar parallel mehrere Teilzeitstellen hatte. Auch ihre Juniorprofessur ist befristet. "Die Chance, dass zum Ende die richtige Lebenszeitprofessur kommt, ist gering." Kommt diese aber nicht, wird es dann – mit 42 Jahren – beruflich eng: Denn mit dem, wofür sie ausgebildet sei, sei sie kaum qualifiziert für Jobs außerhalb der Wissenschaft. "Wer macht das so lange mit, wer kann sich das leisten?", fragt sie.

Resonanz auf #IchbinHanna

"Selbst die Privilegierten, die mit Startvorteilen eine wissenschaftliche Karriere beginnen, kämpfen mit den Bedingungen", sagt Bahr. Auch das zeigte die Resonanz auf den Twitter-Hashtag, unter dem unzählige Betroffene prekäre Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft beschrieben haben – eine Dynamik, die schließlich das Ministerium dazu zwang, das Video offline zu nehmen und mit verschiedenen Stellungnahmen zu reagieren.

Weit über 130.000 #IchbinHanna-Tweets und viele Debatten und Verhandlungen später scheint sich etwas zu bewegen. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags haben sich mit der Evidenz zur Frage beschäftigt, ob Wechsel tatsächlich Innovation befördert – statt sie zu bestätigen, bringt die 13 Seiten starke Untersuchung die Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist Schwanken. Denn die wissenschaftlichen Dienste finden keinen Beleg dafür, dass Innovation Personaltausch voraussetzt. "Seit Jahren wurde so die Befristungspraxis begründet", sagt Bahr. Im kommenden Jahr wird das Gesetz novelliert. "Wir haben große Hoffnungen", sagt sie, "denn wer Gerechtigkeit und Innovation will, kann auf Diversität nicht verzichten".

Aus dem Elfenbeinturm

Und es gibt weitere kleine Zeichen, dass sich etwas ändert. Anna Maria Hartkopf hat kürzlich einen älteren männlichen Kollegen darauf hingewiesen, dass er möglicherweise Vorurteilen aufsitze, als er einer jungen Frau die Expertise in ihrem Fachgebiet absprach. "2000 Jahre Patriarchat sind eben auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen", sagte sie scherzend. Statt Augenrollen oder Ausflüchten erntete sie – Einsicht. Der Kollege habe sich an die Stirn gefasst und gesagt: "Um Himmels Willen, ja klar!" – und sich entschuldigt. Danach habe es keine Probleme mehr gegeben bei der Zusammenarbeit zwischen ihm und der jungen Frau.

Verlassen Frauen jedoch die standesbedingt noch am ehesten reflexionsfähige akademische Welt, lösen sich diese kleinen Fortschritte wieder in Nichts auf, wie die Beraterin Sheila Beladinejad täglich erfährt. "Bis heute war ich bei jedem einzelnen Projekt immer die einzige Frau in der Besprechung", sagt sie. Allein in den drei Jahren vor der Pandemie habe sie 50 Projekte geleitet, in denen sie Tech-Start-ups besucht und Investoren beraten habe – nie traf sie je auf eine Frau in der Vorstandsetage. Nicht nur das: In den Besprechungen, die sie meist gemeinsam mit einem jungen Kollegen führte, wurde sie oft für die Sekretärin gehalten und ihre Rolle systematisch unterschätzt. "Selbst dann, wenn ich die Fragen gestellt habe, haben sie bei der Antwort meinen Kollegen angeschaut", sagt sie.

Anders als die weiße, männliche Mehrheit

Nach ihrer Beobachtung ein – vor allem in Europa – weit verbreitetes Phänomen. Inzwischen sei sie selbstbewusst genug, solche Situationen lautstark zu thematisieren und die Gründer zurechtzuweisen: "Wenn ich frage, antworten Sie bitte auch mir. Meine Einschätzung spielt eine große Rolle für die Entscheidung des Investors." Sie sei eigentlich eine technische Person, "aber jetzt beschäftige ich mich zwangsläufig mit Frauen- und Menschenrechten".

Was Beladinejad erlebt, ist für viele Menschen in der Techbranche Alltag – für alle, die anders sind als die weiße, männliche Mehrheit. Sie werden nicht gesehen, nicht ernst genommen. Beladinejad hat vor einigen Jahren einen Punkt in ihrem Leben erreicht, an dem ihr klar wurde, dass sie – technisches Interesse hin oder her – nicht umhinkommt, sich gesellschaftlich zu engagieren, weil sich sonst nichts ändert. Deshalb hat sie gemeinsam mit Mitstreiterinnen aus aller Welt den Verein Women in AI and Robotics gegründet, mit dem sie nicht nur aufklären, sondern konkret handfest für Veränderungen sorgen will. Im Verein ermutigt sie jüngere Frauen, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. "Für mich ist jetzt die Zeit, etwas zurückzugeben", sagt sie. Kürzlich haben sich unter anderem auf ihre Ermutigung hin sieben Frauen aus der Gruppe für einen Hackathon angemeldet und den ersten Preis gewonnen. "Das zu sehen, macht mich glücklich."

(wst [17])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-7332315

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.heise.de/select/tr/2022/8/2227708070732735185

[2] https://www.heise.de/select/tr/2022/8/2227708124550827158

[3] https://www.heise.de/select/tr/2022/8/2227708235382806080

[4] https://www.heise.de/select/tr/2022/8/2227708375604252345

[5] https://www.heise.de/select/tr/2022/8/2227708413332236938

[6] https://www.heise.de/select/tr/2022/8/2229111552541040698

[7] https://shop.heise.de/technology-review-08-2022/Print?wt_mc=intern.shop.shop.tr_2208.dos.textlink.textlink

[8] https://www.instagram.com/technologyreview_de/

[9] https://www.heise.de/hintergrund/Zwischen-Vorbild-und-Vorurteil-Interview-mit-Jaya-Baloo-zu-Frauen-in-der-IT-7397065.html

[10] https://www.heise.de/hintergrund/Frauen-vor-Wie-Wissenschaft-und-IT-diverser-werden-sollen-7332315.html

[11] https://www.heise.de/hintergrund/Computergeschichte-Ideen-von-Frauen-haetten-unsere-Welt-radikal-veraendert-7332327.html

[12] https://www.heise.de/hintergrund/Silicon-Valley-Im-Club-der-weissen-Jungs-7332319.html

[13] https://www.heise.de/hintergrund/Frauen-in-IT-Berufen-Wie-Unternehmen-optimale-Karrierechancen-bieten-koennen-7065790.html

[14] https://www.heise.de/hintergrund/Unausgewogen-und-voreingenommen-systematischer-Gender-Bias-in-KI-Systemen-4846284.html

[15] https://www.heise.de/hintergrund/KI-Wie-Forscher-sie-gerechter-und-offener-gestalten-wollen-6195399.html

[16] https://www.heise.de/hintergrund/Medizin-Ueber-die-unterschaetze-Rolle-des-biologischen-Geschlechts-7332323.html

[17] mailto:wst@technology-review.de

Copyright © 2022 Heise Medien

[8]

[8]