Fernseh-Star

Endlich Frühling! Überall hört ihr es jetzt zwitschern. Die Piepmätze beginnen nämlich mit der Brutsaison und suchen passende Nistmöglichkeiten. Aber bei ihnen herrscht Wohnungsmangel.

Städtebau, Kulturwälder, industrieartige Landwirtschaft: Da bleibt für Vögel oft nicht genug Wohnraum übrig. Selbst die früher überall massenhaft herumschwirrenden Hausspatzen sind inzwischen auf dem Rückzug, weil ihnen Brutgelegenheiten in Mauerlöchern und ähnlichem fehlen. Meisen brauchen Höhlen in alten Bäumen, die es aber in den heutigen Wäldern nur selten gibt. Vielen anderen Vogelarten geht es ähnlich. Grund genug, etwas fürs Wildgeflügel zu tun.

Und das könnt ihr auch – mit selbstgebauten Nistkästen. Einen Nistkasten zu bauen ist einfach, denn mehr als ein paar Brettchen braucht man nicht. Wenn die zugesägt sind (von den Eltern helfen lassen), könnt ihr den Kasten selbst zusammenschrauben. Unser Nistkasten geht sogar online. Ein wenig Elektronik (Raspberry Zero W plus Kamera) im Dach des Vogel-Einfamilienhauses genügt, und wir können die zwitschernde Familie bequem von zu Hause aus beobachten. Lasst euch beim Einbau der Technik von euren Eltern helfen, dann haben alle etwas von unsrem Bauvorhaben. Oder fragt eure Lehrer in der Schule: Vielleicht könnt ihr die Bilder und Videos ja kopieren und mit in den Unterricht bringen.

Warum sollten wir Nistkästen aufhängen?

Wir Menschen machen vielen Wildtieren den Lebensraum streitig. In den Städten ist der Boden durch Asphalt und Beton versiegelt, die Häuser haben glatte Fassaden ohne Löcher, in denen Tieren wohnen könnten. Auf den Feldern wird viel Chemie eingesetzt, um unerwünschte Pflanzen und Insekten fernzuhalten oder zu töten. Aber die bilden das Futter unter anderem für Vögel.

Wer jedoch einen Garten besitzt oder zumindest etwas Grün oder einen Baum neben dem Haus stehen hat, der kann mit einem Nistkasten den bislang angerichteten Schaden ein klein wenig wieder gutmachen. Und das ist wichtig, denn Vögel zwitschern nicht nur schön, sondern sind auch natürliche Insektenvernichter. Jede Raupe, die von einer Meise verspeist wird, muss nicht mit Chemie bekämpft werden. Selbst die bei vielen Leuten wegen ihrer Hinterlassenschaften schlecht angesehenen Tauben sind in der Hinsicht in der Stadt nützlich. Schließlich verspeisen sie alles Fressbare, was sie auf den Straßen finden. Ohne sie würden das Ratten übernehmen und sich entsprechend vermehren.

Nistkästen sind aber auch im Winter nützlich. Bei extremer Kälte finden die Vögel, die nicht in den Süden ziehen, dort ein geschütztes Plätzchen. Das spart Energie (Futter), die sie brauchen, um ihre hohe Körpertemperatur (39 bis 42 Grad) aufrechtzuerhalten. Aber nicht nur Vögel nehmen solch eine Gelegenheit gerne an: Auch Nagetiere wie Eichhörnchen und selbst Insekten nutzen Nistkästen als Winterquartiere.

Welche Vögel sind zu erwarten?

Amsel, Drossel, Fink und Star … Ja, aber das sind noch lange nicht alle Vögel, die bei uns heimisch sind. Vom wenige Zentimeter großen Zaunkönig bis hin zu Kranichen und sogar Pelikanen gibt es vermutlich so um die 500 Vogelarten in Deutschland. Knapp die Hälfte davon brütet auch hier, die anderen sind meist nur während des Vogelzuges zu Gast.

Als Mieter für einen Nistkasten im Garten kommen nur die Vögel in Frage, die die Nähe des Menschen nicht meiden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Meisen, Finken, Stare und ähnliche Federtiere. Der Bauplan unseres Nistkastens ist auf Meisen zugeschnitten. Auf der nächsten Seite findest du noch weitere Nistkastentypen. Mit Hilfe des Links in der Kurzinfo kannst du Informationen zu weiteren Vögeln und Nistkästen bekommen.

Maßgeschneiderte Wohnungen

Wichtig beim Wohnungsbau für Vögel ist es, den richtigen Kasten zu wählen, denn die Ansprüche der einzelnen Vogelarten sind genauso unterschiedlich wie ihr Aussehen. So muss zum Beispiel das Eingangsloch die richtige Größe haben, damit zum einen die gewünschte Vogelart durchpasst, aber größere Vögel oder gar Raubtiere nicht. Der Platz im Innenraum muss dem entsprechen, was die Vögel auch in freier Wildbahn bewohnen würden. Und der Kasten muss auch dort hängen, wo die Vögel ihn suchen werden, etwa an einem Baum auf der Regen abgewandten Seite in sicherer Höhe. Schließlich muss auch die Nachbarschaft stimmen: Hausspatzen zum Beispiel sind gesellige Tiere, deshalb haben deren Nistkästen immer mehrere Abteile wie ein Reihenhaus.

Aufhängen, aber sicher

Nistkästen müssen einiges aushalten: Da ist zum einen der rege Flugverkehr. Wenn die Jungen geschlüpft sind und die Eltern sie füttern müssen, starten und landen sie mehrere hundert Mal täglich. Der Kasten sollte daher unbeweglich angenagelt oder geschraubt sein.

Außerdem sollte das Einflugloch von der vorherrschenden Wind- und Regenrichtung abgewandt sein. Falls ihr nicht wisst, von wo der Regen meist kommt: Schaut euch die Bäume in der näheren Umgebung an. Die Regenseite ist meist grünlich, da dort Moos wächst.

Die Höhe ist ebenfalls wichtig: 3 Meter sollten es schon sein, damit Katzen und ähnliche Raubtiere die anfliegenden Eltern nicht erwischen können.

Wo kommt der Strom her?

Der Strom für unseren Online-Nistkasten kann aus einer Powerbank kommen, also aus Akku-Paketen, mit denen man Handys unterwegs aufladen kann. Der Nistkasten braucht etwa 250 mA Strom. Eine 10000-mAh-Powerbank kann ihn mehr als 24 Stunden versorgen. Das reicht zwar nicht für die gesamte Brut- und Aufzuchtzeit. Aber wenn wir zwei Powerbänke nehmen, kann eine gerade am Nistkasten arbeiten, während die andere zu Hause aufgeladen wird. Jeden Morgen wird dann gewechselt.

Oder ihr benutzt ein Steckernetzteil, falls der Nistkasten nicht weit weg von einer Steckdose entfernt hängt. Mit einem entsprechend dicken Kabel auf der Niederspannungsseite sind Entfernungen von über 10 m möglich. Das Kabel müsst ihr aber selber bauen, die handelsüblichen USB-Kabel haben viel zu dünne Drähte. Da würde ein großer Teil der Spannung am Ende gar nicht ankommen. Ihr braucht ein zweiadriges Kabel mit mindestens 0,75 Quadratmillimeter Querschnitt und einen USB-Stecker mit Schraubanschlüssen (siehe Materialliste in der Kurzinfo). Mit dem Kabel müsst ihr jeweils die Pluspole beider Stecker sowie die GND-Anschlüsse verbinden. Achtung: nicht vertauschen!

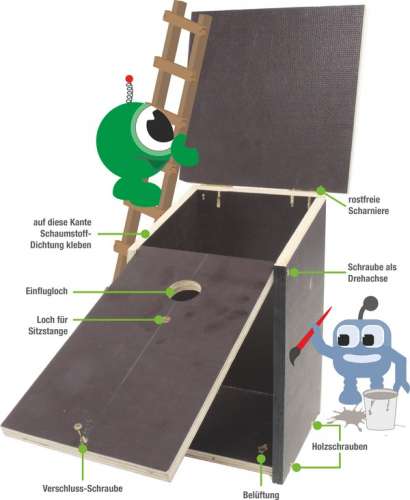

Der Selbstbau-Nistkasten

Nun geht es ans Bauen: Als Material für den Nistkasten haben wir 12 mm starke Siebdruckplatten gewählt. Die ist nämlich im Baumarkt erhältlich, wetterfest verleimt (im Gegensatz zu Sperrholz) und arbeitet nicht bei Temperatur- oder Feuchteänderungen.

Die Maße unseres Vogelheimes könnt ihr aus der Konstruktionszeichnung ablesen. Die lässt sich über den Link in der Kurzinfo überspielen. Die einzelnen Teile müsst ihr entsprechend zusägen. Dabei sollten euch eure Eltern helfen. Vielleicht könnt ihr auch schon im Baumarkt die Platten entsprechend schneiden lassen. Fragt dort einfach mal nach. Achtet darauf, dass die raue Seite der Platten innen sitzen muss. Daran finden die Vögel mit ihren Krallen Halt.

In die Bodenplatte (das ist die kleinere quadratische Platte) müssen vier Lüftungslöcher gebohrt werden, damit das Nest später trocken bleibt.

Die Oberkante des Rückenteils muss schräg gesägt werden. Die Schräge muss der Oberkante der beiden Seitenteile entsprechen.

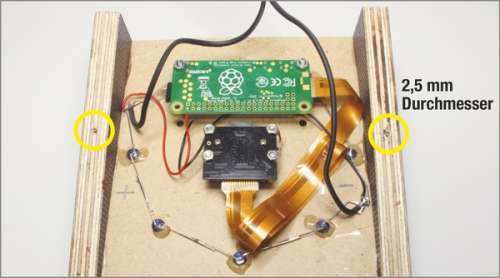

Die Teile werden zusammengeschraubt, nicht geleimt, denn Leim ist in der Regel nicht wetterfest. Bei Regen würde er sich wieder lösen und der Kasten auseinanderfallen. Damit die Platten beim Zusammenschrauben nicht aufplatzen, müssen die Schraubenlöcher vorgebohrt werden (2,5-mm-Bohrer). Baut zunächst den Rücken, die beiden Seiten und den Boden zusammen.

Der Deckel wird durch zwei kleine Scharniere zur Tür, damit ihr im Bedarfsfall an die Elektronik herankommen könnt. Die Scharniere sollten aus Messing oder einem anderen, nicht rostenden Material bestehen. Auch die Scharniere werden mit Holzschrauben befestigt.

Um den Nistkasten im Frühling vor Einzug der nächsten Mieter reinigen zu können, wird die Frontplatte mit dem Eingangsloch wie eine Klappe montiert: Oben rechts und links wird jeweils eine Holzschraube durch das Seitenteil in die Frontplatte geschraubt. Zieht die Schrauben aber nicht völlig fest. Die Platte muss sich noch nach oben klappen lassen. Unten in der Mitte erhält die Frontplatte dann noch eine Holzschraube. Die dient als Verschluss, damit sich der Kasten nicht während des Brutbetriebs öffnet.

Die Siebdruckplatten sind zwar in sich wetterfest. An den Schnittkanten jedoch kann Wasser eindringen. Daher solltet ihr die Kanten mit Leinöl, Bienenwachs oder ähnlichem (zu Not geht auch Speiseöl) gegen Wasser schützen. Die Oberkanten unter dem Deckel könnt ihr mit selbstklebenden Schaumstoff-Fensterdichtungen gegen Regen schützen.

Vorn unter dem Einflugloch könnt ihr noch ein Loch für eine Sitzstange bohren. Pflicht ist das aber nicht. Die Vögel fliegen meist direkt ins Loch und brauchen keine Zwischenlandung. Falls ihr eine Stange haben möchtet: die sollte etwa 7 bis 10 cm lang sein und aus 10 mm dickem Hartholz bestehen. Das Loch muss natürlich denselben Durchmesser haben. Die Stange wird ins Loch gesteckt und festgeklebt.

Zum Aufhängen wird in die Rückenplatte ein Loch etwa 5čm unter der oberen Kante gebohrt. Durch dieses Loch kann der Kasten mit einer stabilen Schraube an den Untergrund (Baumstamm, Holzpfahl oder ähnliches) befestigt werden. Die Rückenplatte erhält noch ein zweites Loch etwa 1čm unter der Oberkante. Durch dieses Loch wird später das Stromkabel geführt.

Einbau der Elektronik

Vor dem Einbau der Elektronik müsst ihr den Raspberry und die Kamera miteinander verbinden. Das Einstecken des Kamerakabels solltet ihr euren Eltern überlassen. Grund: Die Stecker auf der Kamera und besonders der auf dem Raspberry sind sehr empfindlich. Die kleinen dunkelbraunen Leisten auf den Steckern müssen etwa einen Millimeter aus dem Stecker herausgezogen werden. Das Kabel kommt dann mit den blanken Kontakten zur jeweiligen Platine hin in den Stecker. Dann den braunen Riegel wieder hineinschieben und das Kabel hält. Aber Vorsicht: Etwas zu stark gezogen und der Riegel bricht!

Das Haltebrettchen

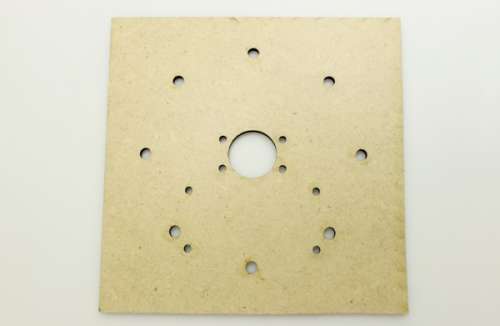

Die gesamte Elektronik wird auf einer kleinen Sperrholz- oder Hartfaser-Platte mit 14 cm × 14 cm Größe befestigt. In diese Platte müsst ihr einige Löcher bohren. Damit das einfacher geht, könnt ihr über den Link in der Kurzinfo eine Bohrschablone downloaden. Druckt die auf einem Blatt Papier aus. Wenn ihr das dann auf die Platte legt, seht ihr genau, wo die Löcher hingehören und welchen Durchmesser sie brauchen.

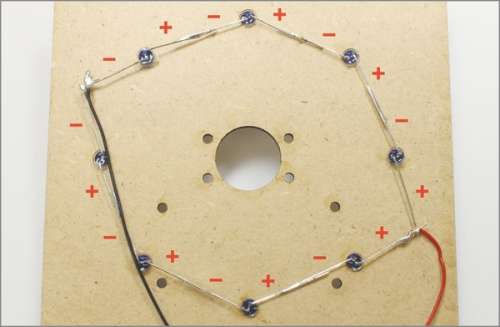

Die Leuchtdioden

In die 5-mm-Löcher steckt ihr die LEDs. Biegt die längeren Plus- und kürzeren Minus-Anschlüsse der LEDs wie im Bild gezeigt zur Seite und lötet je ein Plus- und ein Minus-Drähtchen zusammen. An die Stellen, wo sich jeweils zwei Minus- beziehungsweise zwei Plus-Drähtchen treffen, lötet ihr zusätzlich jeweils ein 15 cm langes Stück schwarze beziehungsweise rote Schaltlitze an.

Der Kameraeinbau

In die vier kleinen Löcher um das große Mittelloch herum steckt ihr je eine 2,5-mm-Gewindeschraube. Schraubt zunächst je eine Mutter darauf und zieht sie fest. Alle Schrauben müssen senkrecht stehen und in die entsprechenden Löcher der Kamera passen. Am besten setzt ihr die Kamera beim Festziehen testweise auf die Schraubenenden auf.

Dann dreht ihr noch je eine Mutter auf die Schrauben bis zur Schraubenmitte als verstellbare Kamera-Auflageflächen. Setzt die Kamera auf und stellt diese Muttern so ein, dass das Kameraobjektiv senkrecht nach unten zeigt. Dann schraubt ihr jeweils noch eine Mutter auf die Schrauben und zieht sie sanft fest.

Der Computer

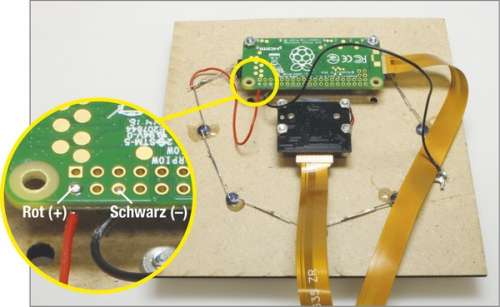

Der Raspberry wird mit zwei 2,5-mm-Gewindeschrauben und kleinen Distanzröhrchen ebenfalls auf die Platte geschraubt. Lötet dann die beiden Schaltlitzen der LEDs an die Anschlüsse des Raspberrys wie im Bild gezeigt.

Das Stromkabel

Bei einem zweifarbigen Kabel (zum Beispiel rot-weiß) nehmt die rote Ader für den Plus-, die schwarze für den Minuspol. Bei einfarbigen Kabeln nehmt die durch eine Rille in der Isolierung markierte Ader für die Plusleitung. Lötet sie an die Stelle, an der die rote Schaltlitze mit den LEDs verbunden ist. Die andere Ader kommt an die Verbindung der schwarzen Litze. Die zwei dreieckigen Reststücke der schrägen Seitenteile klebt ihr mit Zwei-Komponenten-Kleber auf die Platte. Sobald der Kleber fest ist, bohrt ihr in die Mitte je ein Loch der Leisten durch die Platte.

Die Software

Das Überspielen der Nistkasten-Software auf die Speicherkarte geschieht am PC. Dazu müssen Programme installiert werden. Ihr braucht deshalb das Administrator-Passwort und auch das Passwort fürs WLAN. Falls ihr das nicht habt, fragt eure Eltern oder lasst sie das erledigen.

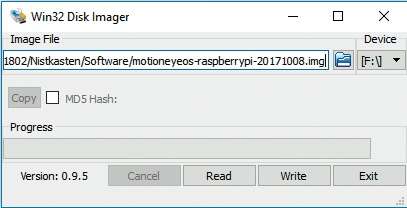

Ihr erhaltet die Software für die Karte als gepackte Datei über den Link in der Kurzinfo. Nach dem Entpacken muss die Datei „motioneyeos-raspberrypi-…..“ mit Hilfe des Programms Win32DiskImager auf die Karte kopiert werden. Das Programm findet ihr ebenfalls über den Link in der Kurzinfo. Im Programm müsst ihr einfach nur die Karten-Software und die Speicherkarte auswählen. Danach klickt ihr auf den Write-Knopf, und der Computer macht den Rest.

Netzwerk-Einstellung

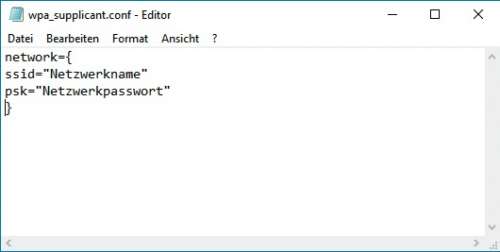

Auf der Speicherkarte muss nun noch eine Datei mit den Daten eures Netzwerkes angelegt werden. Dazu muss die Karte noch im PC stecken. In einem Explorer-Fenster lasst ihr euch den Inhalt der Karte anzeigen. Legt dort eine neue Textdatei an und öffnet sie. Tragt dann den Text wie im Bild ein, ersetzt aber Netzwerkname und -passwort durch die entsprechenden Daten eures WLANs.

Speichert die Datei. Nun müsst ihr sie noch umbenennen in „wpa_supplicant.conf“. Achtet darauf, dass der Zusatz „.txt“ am Ende gelöscht wird.

Die Speicherkarte ist nun einsatzbereit und kann in den Raspberry eingesteckt werden. Die komplette Elektronikplatte kann dann an der Unterseite des Nistkastendeckels angeschraubt werden. Vergesst nicht, das Stromkabel durch das Loch in der Rückseite nach außen zu führen. Den Deckel des Nistkastens verschließen wir aber erst, wenn wir alles ausprobiert haben.

Stecker ans Stromkabel anschrauben

Ans andere Ende des Stromkabels schraubt ihr nun den USB-Stecker. Wichtig: Achtet darauf, das Pluskabel mit dem auf dem Steckergehäuse markierten Pluspol und die andere Ader mit GND zu verbinden.

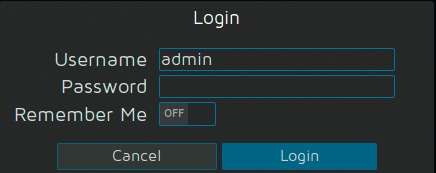

Diesen Stecker könnt ihr dann in die geladene Powerbank oder das USB-Netzteil stecken. Unmittelbar danach startet der Raspberry im Nistkasten. Jetzt muss am Router eures Netzwerkes nachgeschaut werden, welche IP-Adresse der Nistkasten erhalten hat (siehe Betriebsanleitung des Routers und fragt eure Eltern). Die solltet ihr notieren. Mit der IP-Adresse des Nistkastens könnt ihr von jedem Computer, Tablet oder Smartphone mit Zugang zu eurem WLAN auf die Kamera zugreifen. Startet dazu auf dem entsprechenden Gerät den Browser und gebt in die Adresszeile die IP-Adresse ein. Kurz danach erscheint dann die Nistkasten-Internetseite. 1 Dort müsst ihr euch anmelden. Der Benutzername ist admin.

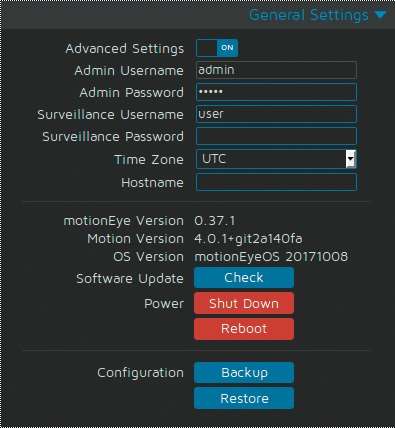

Sicherheitshalber solltet ihr gleich ein Passwort vergeben. Klickt dazu auf das runde Symbole oben links. Ihr gelangt ins Einstellungsmenü. Schaltet die „advanced settings“ ein. Zur Bestätigung muss noch auf „Apply“ geklickt werden. Das gilt übrigens bei allen folgenden Einstellungen auch.

Daraufhin erscheinen die erweiterten Einstellungen, in denen ihr ein Passwort eintippen könnt 2. Danach wieder auf Apply klicken.

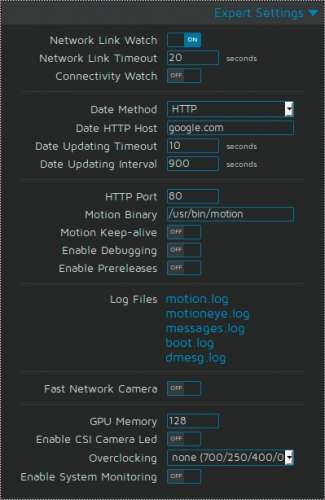

Falls noch kein Bild des Nistkasten-Inneren auf dem Bildschirm zu sehen ist, muss der Infrarotfilter der Kamera noch ausgeschaltet werden. Öffnet dazu die „Expert settings“ und schaltet „Enable CSI Camera LED“ auf „off“ 3. Der Raspberry will danach neu starten.

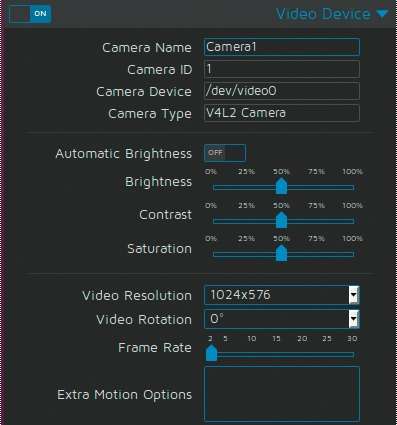

Einstellungen für die Bildqualität findet ihr im Video-Device-Menü 4. Wenn ihr dort aber eine zu hohe Bildqualität wählt, kann die Datenübertragung im Netzwerk ins Stocken kommen. Probiert einfach aus.

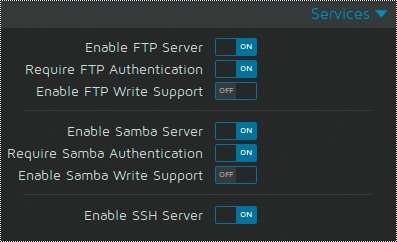

Das nächste Menü 5 ist wichtig, wenn ihr die auf dem Raspberrys gespeicherten Bilder übers Netzwerk auf euren Computer übertragen wollt. Dann muss dort der Samba-Server eingeschaltet sein. Mit einem Klick auf das runde Symbol schließt ihr das Menü.

Standardmäßig zeigt euch der Online-Nistkasten alle 5 Sekunden ein Standbild. Wollt ihr zum Beispiel beim Füttern der Jungen stattdessen ein Video sehen 6, dann müsst ihr in der Adresszeile hinter der IP-Adresse noch den Zusatz

:8081

setzen. Das funktioniert aber nur bei einer guten Netzwerkverbindung.

Damit ist euer Nistkasten nun online. Ich wünsche euch viel Glück, dass er auch schnell Mieter findet. Übrigens: Die Kamera eignet sich auch für Hamsterkäfige und ähnliches. —hgb