Lichtzeichnen: Von der Asphalt-Platte zum CCD Kommentare

Dem Menschen ist es ein immanentes Bedürfnis, seine Gegenwart im Bild festzuhalten. Höhlenmalereien zeugen ebenso davon wie der selbst von höheren Einstandspreisen ungebremste Kaufwille bei Digitalkamera-Ausrüstungen.

![Bild 1 [250 x 365 Pixel @ 30,9 KB]](https://heise.cloudimg.io/width/696/q85.png-lossy-85.webp-lossy-85.foil1/_www-heise-de_/imgs/18/2/2/3/3/6/2/278f60c44789d9f4.jpg)

Wenn man heute das Bedürfnis hat, "ein Bild zu machen", greift man wie selbstverständlich zum Fotoapparat. Doch bevor sich die technischen Voraussetzungen entwickelten, sich ein Bild nicht nur zu machen, sondern es auch für eine halbe Ewigkeit zu fixieren, blieb dies ein innig gehegter Traum. Dem Franzosen Joseph Nicephore Niepce gelang es, die physikalischen und chemischen Erkenntnisse seiner Zeit erfolgreich zu vereinen und 1827 die erste fotografische Aufnahme anzufertigen.

Ein Wendepunkt mit einer lange zurückreichenden Geschichte, denn bereits im Altertum hatte sich Aristoteles mit der Abbildung der Sonne beschäftigt, als er bemerkte, dass sich der Stern immer scheibenförmig auf dem Erdboden abbildet, wenn sein Licht durch das dichte Laub der Bäume dringt. So entdeckte er wahrscheinlich beim Picknick die optische Grundlage der Lochkamera. Auch mit der Lichtwirkung auf die Haut setzte sich der nachdenkliche Grieche auseinander. Vermutlich war Aristoteles nicht der erste Philosoph mit Sonnenbrand, doch überlieferte man seine Beobachtungen des Phänomens – auf sprachlicher Grundlage natürlich. Dies war einfacher zu vermitteln und seit Johannes Gutenberg auch technisch leichter zu verbreiten als eine Bildinformation, die bis zur Erfindung der Fotografie immer den Charakter des Einmaligen, des Unikats hatte.

Haltbares Licht

Haltbares Licht

Foto-Pionier J. N. Niepce

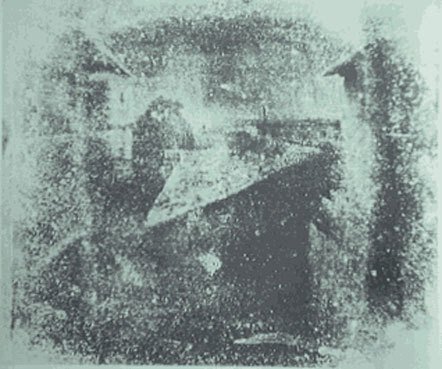

Der erfinderische Niepce sann eigentlich nur auf eine Kompensation seiner mangelnden zeichnerischen Fähigkeiten, denn über schlichtes Gekritzel kam er auch bei wohlmeinender Betrachtung nicht hinaus. Als Lösung kam ihm die Motivübertragung auf eine mit Asphalt lichtempfindlich gemachte Zinnplatte in den Sinn. Sein Kontakt zu Louis Daguerre (1787 bis 1851) war diesem behilflich, die Idee unter Verwendung von lichtstärkeren Objektiven und der überarbeiteten chemischen Rezeptur zu einem haltbaren und durchsetzungsfähigen Verfahren zu entwickeln.

Noch heute existieren die mit Quecksilberdampf entwickelten Jodsilberplatten in kaum vergangenem Charme. Jodsilber ist ungleich lichtempfindlicher als die Asphalt-Kombination, weshalb sich die Belichtungszeit von acht Stunden auf wenige Minuten verringerte. Innerhalb kürzester Zeit entstanden überall in Europa Fotoateliers. An der neuen fotografischen Wiedergabemöglichkeit faszinierten vor allem der Realismus und die Geschwindigkeit.

Viel kostengünstiger als die Malerei war die Fotografie außerdem, weshalb ein sich stets vergrößernder Personenkreis von der Selbstdarstellung Gebrauch machte und sich Standards wie Hochzeits- und Familienfotografien bereits kurz nach der Erfindung der Fotografie etablierten. Das permanente Duell zwischen Malerei und Fotografie brachte übrigens Man Ray auf den Punkt, der da sagte: "Ich male, was ich nicht fotografieren kann, und fotografiere, was ich nicht malen will."

Zeitzeugen

Also bekam auch das Dargestellte einen sehr privaten Charakter. Im Laufe der Jahre ergänzte man die Darstellungen des Persönlichen durch Bilder des ersten Schultages und Klassenfotos, die nach zwei Weltkriegen nur noch mit Sätzen wie "der ist tot und der ist tot" kommentiert wurden. Bis auf den Sprecher selbst lebten vielleicht noch drei weitere, aber einer war zum Krüppel geschossen und den fotografierte man nicht. Es war der Wunsch, Schönheit abzubilden, sich idealisiert darzustellen und sich in seinen eigenen Fantasien zu inszenieren.

Eingefangen auf einer Zinnplatte mit lichtempfindlicher Bitumenschicht: ‘Blick aus dem Fenster’ von J. N. Niepce

Aber die Fotografie hat ihren dokumentarischen Charakter dabei nicht eingebüßt, und manchen Kindern der Kriegsjahrgänge ist die Fotografie des Vaters das einzige Bild, das sie von ihrem Erzeuger haben, wobei auch Handlungsreisende in manchen Familien nur fotografische Präsenz hatten – ein Freund war die ersten Jahre seines Lebens der festen Überzeugung, dass sein Vater nur im Diaprojektor existiert. In dieser Form der Selbstdarstellung und Selbstinszenierung, denn die wenigsten Säuglinge der Jahrhundertwende windelte man auf einem Eisbärenfell anstatt auf der Kommode, liegt auch ein Selbst-Bewusstsein, das sich von der doch recht schlicht gefassten Idee Louis Daguerres immer mehr entfernte.

Bildliche Geschichte

Bildliche Geschichte

Der Trend zur Individualisierung in unserer Zeit spiegelt sich ganz exakt in der fotografischen Geschmacksrichtung wider. Maler Hans Memling, dem das erste weltliche Porträt zugeschrieben wird, lieferte häufig umfassende Kontextinformationen zu Stand, Bildung, Familienzugehörigkeit und Nationalität der abgebildeten Person.

Frühe Porträtfotografien liefern zwar nicht annähernd so umfangreiche Hinweise zur gesellschaftlichen Einordnung, spiegeln aber den Geschmack des Zeitgeistes wider. Wenn auch das Mobiliar beim Fotografen nicht das eigene war, so war es zum Zeitpunkt der Aufnahme doch das Umfeld, was man sich für sein Leben ersehnte – idealisierter Zeitgeist sozusagen. Zum Fotografen der Gründerjahre ging man auch nicht in Alltagsbekleidung, sondern legte mit aller Sorgfalt den notfalls geliehenen Sonntagsstaat an.

![Bild 6 [1569 x 979 Pixel @ 333,9 KB]](https://heise.cloudimg.io/width/696/q85.png-lossy-85.webp-lossy-85.foil1/_www-heise-de_/imgs/18/2/2/3/3/6/2/4cfe0caaf914af38.jpg)

Menschen auf Fotografien des 19. Jahrhunderts stehen oder sitzen, schauen in die Kamera und sind oft vollständig von Kopf bis Fuß abgelichtet. Klassenfotos der Jahrhundertwende hatten noch ein starkes Bedürfnis nach Vollständigkeit. Alle 40 Kinder plus Lehrer plus Klassenschild kamen mit aufs Wimmelbild. Oder auch die berittenen Soldaten, die mit Pferd, Knecht und Stall ein besonderes historisches Zeitbild liefern.

Es ist eher seriell als individuell, aber immerhin mit einer sehr raffinierten Bildaufteilung komponiert: Der goldene Schnitt findet sich hier gleich mehrfach wieder. Mit der politischen Haltung änderte sich auch die Idee der Selbstpräsentation. Wer nichts tut, gilt nichts und so gibt es heute kaum noch ein aktuelles Bild, auf dem einfach jemand steht, meistens wird geraucht, gelesen, in die Haare gefasst oder telefoniert. Man liefert die Identifikation über eine Handlung, nicht über eine Kulisse oder sich selbst. Und das Gesicht gewinnt an Bedeutung, denn es bildet den Motivschwerpunkt, während Kostüme oder Umgebung zur Nebensächlichkeit werden.

Das Bild im Kopf

Natürlich stammt das Wort Fotografie aus dem Griechischen und wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt, die man mit "Lichtzeichnung" übersetzen könnte. Die Umgangsweise und die Betrachtung der Fotografie spiegeln nicht nur optische Gegebenheiten wider, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen. Es entstand die ethnologisch forschende Form der Fotografie, es entwickelten sich Genres wie Presse- und Polizeifotografie, Mode-, Stillleben-, Landschafts- und Food-Fotografie. Fotografie kann gesellschaftskritisch sein oder zu neuen wissenschaftlichen Ufern vorstoßen.

Hürdenlos

Die Fototechnik wurde innerhalb eines Jahrhunderts so bedienungsfreundlich, dass Fotografie oder "Knipsen" eine alltägliche und allgegenwärtige Form der Selbst- und Außenwahrnehmung geworden ist. Mit Unterstützung von Computersimulationen kann man eine sehr viel leistungsfähigere Objektivrechnung erzielen, als es nach gutem, alten Optikerhandwerk möglich war. Vor 50 Jahren, ohne Zoom und Tele, wäre der Zottelbär im Zoo vielleicht ameisengroß auf Ihrem Erinnerungsfoto erschienen. Hätten Sie ihn etwas großformatiger vor ihre Linse genommen, hätte er sie ein bisschen kleinformatiger gemacht. Da hat man's heute leichter.

Hürdenlos

Neben Zahnpasta und Shampoo kann man die inflationär günstigen (und oft auch sensationell schlecht abgezogenen) Prints seiner Kleinbildfotos für Pfennigbeträge erwerben. Die technischen und finanziellen Hürden wurden im Laufe eines Jahrhunderts zu einer Teppichkante. Kam mit der Digitalfotografie ein neuer Umbruch? In der Studio- und Berufsfotografie ist die digitale Kamera schon seit funfzehn Jahren Alltag. Den Konsumenten hat sie um die Jahrtausendwende erobert, und heute wird mehr fotografiert als jemals zuvor: War eine Kamera früher nur in Tantchens Handtasche zu finden, ist eine Digitalkamera inzwischen auch bei Primanern cool. Gibt es deshalb mehr Bilder? Ja, auf jeden Fall! Gibt es deshalb bessere Bilder? Na ja...

Mit der Digitalfotografie sind Filmkauf und Entwickeln (der Bundesdeutsche verknipste um 2000 herum durchschnittlich ganze drei Filme im Jahr) hinfällig geworden. Dafür wird "richtig Bedienungsanleitungen lesen" zur existenziellen Notwendigkeit. Ist also jeder Nutzer einer Digitalkamera ein guter Fotograf? – Gute Fotos bleiben trotz der Unmittelbarkeit eines sofort zu besichtigenden Ergebnisses gekoppelt mit der Chance zur erfolgreicheren Wiederholung harte Arbeit.

Der Architekturfotograf Heinrich Heidersberger hat manchmal drei Tage vor einem Gebäude kampiert, darauf gewartet, dass Licht, Wolkenkonstellation und Gebäude eine optimale ästhetische Verbindung eingehen und erst dann auf den Auslöser gedrückt. Hier kommt neben der Geduld mit dem Gestaltungswillen ein entscheidendes Moment ins Spiel. Haben Sie eine Idee, wie Ihr Bild optimalerweise aussehen soll oder schweben Sie durch die Gegend und halten etwas spontan für abbildungswürdig?

Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen

Aller Anfang ist wahrhaft schwer: die erste Kamera des Ur-Fotografen Louis Jacques Mandé Daguerre

Man nehme: wenigstens ein Auge. Zwar gibt es einen vollständig blinden Fotografen namens Eugen Bavcar, der es mit der prominenten Unterstützung von Peter Handke ab und zu ins Pariser Fotolabor und ins Feuilleton schafft, aber besser, man guckt beim Fotografieren hin: Die Kunst ist frei, aber nicht jede Freiheit ist Kunst. Womit Sie eine Grundvoraussetzung zur erfolgreichen Bildproduktion schon erfüllen, wenn Sie diese Zeilen selber lesen.

Weiterhin: eine Hand. Die Kamera können Sie selbst in die Hand nehmen oder mit Unterstützung eines Stativs halten lassen. Aber Sie haben beide Hände voll zu tun, wenn es um den Transport von Kamera und Stativ geht, so interessante Vorteile die Stativfotografie auch bietet. Also ist eine Systemerweiterung erforderlich: zwei Hände oder einen Assistenten.

Und vor allem: einen Kopf. Warum finden Sie etwas so bemerkenswert, dass Sie davon ein Foto machen möchten? Nur wenn das Bild emotional berührt (mindestens Sie selbst), wird es auch beachtet. Ist Ihr Motiv selbst interessant, oder möchten Sie es interessant darstellen? Ersteres ist nicht entscheidend, dafür ist Letzteres die absolute Grundvoraussetzung für eine ansprechende Fotografie.

Die Kombination von beidem führt zu einer Aufnahme, die nicht nur den Produzierenden, sondern auch sein Umfeld erfreut. Und hier kommt Ihre Persönlichkeit ins Spiel, bei der Art und Weise, wie Sie etwas betrachten, welche Farben Sie wählen, welche Perspektive Ihnen passend erscheint. Bilder transportieren eine Geisteshaltung, die eigene Weltsicht, und idealerweise entstehen sie vor der Aufnahme im Kopf des Fotografen. Fotografie ist Wahrnehmungstraining und Aufmerksamkeitsschulung.

Seh-Hilfe

In unseren Workshops wollen wir Ihnen mehr Freude mit der Digitalkamera vermitteln. Dazu gehört weniger, wie man den PC einschaltet und Photoshop richtig bedient. Mit der Einstellung "Das macht nichts, das bearbeite ich nach" können Sie sich richtig das Leben schwer machen: Wenn man in einer 1/125 Sekunde eine Aufnahme machen kann, die wirklich Klasse ist, weil man das eine oder andere vorher beherzigt hat, spart man sich hinterher einen Menge Nerverei. Sie waschen sich ja auch nicht ums Unterhemd drum herum, sondern ziehen es vor dem Duschen aus.

Patricia Chadde (cm [1])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-226810

Links in diesem Artikel:

[1] mailto:cm@ct.de

Copyright © 2008 Heise Medien